Cuando por primera vez la vi, ella tenía veinte años, yo diez. Se había mudado a la misma cuadra que habitábamos en aquel barrio de clase media con ínfulas aspiracionales y a partir de ese instante feliz en que supe de su presencia, quise conocerla mejor, acercarme, establecer algún tipo de relación que me permitiera ahondar en su historia, que me transmitiera algo, o mucho, de esa sensación tantas veces soñada e imaginada.

Cuando la veía en la entrada de aquella casa esquinera inventaba cualquier excusa para pasar a su lado, para acercármele e intentar descubrir cómo era en la vida real lo que yo tanto había leído en revistas, catálogos y enciclopedias. Trataba de no verme como si le intentara hacer daño o pasarme de confianza con sus formas, con su figura, con su aspecto. Aunque se veía sencilla, tenía una clase particular y un magnetismo propio que la hacían destacar de inmediato sobre los demás. Ella era distinta.

En esas andaba un día, cerquita de ella, ahí en la entrada de aquella casa, cuando el jefe de ese hogar, seguramente mosqueado por mi sospechosa presencia, salió a la acera. El susto que sentí lo debió percibir en la lividez de mi cara y en la rigidez monolítica de mi cuerpo. Me quedé paralizado de terror mientras ese señor, como de dos metros de altura, se acercaba hacia mí. Se detuvo a escasos centímetros de mi frágil figura de renacuajo de pantalones cortos. Era un rubio macizo, como de 50 años y en su recio tono de voz, me dijo en un español mascado, como escupiendo: “hola muchachito, veo que te gusta ¿no?. Te prresento, se llama Mercedes. ¿Quierres saber más?”.

Él era un alemán que se llamaba Hermann, llevaba algunos años viviendo en este trópico y entre su menaje había traído a Mercedes, un 180 de 1960 con la carrocería W120 y en un precioso tono verde oliva, con asientos en cuero tabaco y su volante en blanco marfil. Hermann me dejó subir a Mercedes. Me dejó oler a placer ese particular aroma de la cabina y sentir esa clase atemporal. Ese primer contacto se quedó para siempre en el lugar más privilegiado de mis recuerdos

Hice lo que pude para que mi vecino se hiciera “amigo” de mis padres y así poder viajar alguna vez en Mercedes. Tras unos acercamientos y ya secos por mi perorata sobre Hermann y el 180, pasaron a saludarlo con cualquier disculpa navideña un sábado feliz de finales de 1980. El buen teutón me dejaba limpiar a Mercedes de las impurezas del camino con unos paños especiales y encerarlo con unos productos que importaba de su país. Quedaba reluciente pese a que su traje ya acusaba los años con una hermosa patina que se adivinaba en las zonas más expuestas al sol de este lado del mundo.

Y llegó el día en el que me invitó a dar un paseo. Hermann, Mercedes y yo en una vuelta corta por la ciudad. La noche anterior me costó conciliar el sueño, maldormí pero valió cada segundo de aquella tarde mágica en que escuché el tableteo acompasado del 180 con su motor M121 de 78 caballos a pleno empuje mientras Hermann hacía los cambios como moviendo las alas de una mariposa con aquella palanca incrustada en la caña de dirección. Se demoraba 20 segundos para alcanzar 100 km/h, ¿pero a quién le importaba? Mercedes era magia de la gruesa.

Ya en confianza y en su casa esquinera, con Mercedes durmiendo plácida en el garaje, Hermann me abrió su extensa hemeroteca automotriz, un paraíso de publicaciones en alemán, en inglés y hasta en español. Tuvimos días enteros de charlas por cuenta de su enorme paciencia de viejo tranquilo y mi curiosidad sin techo que lo cosía a preguntas sobre la marca.

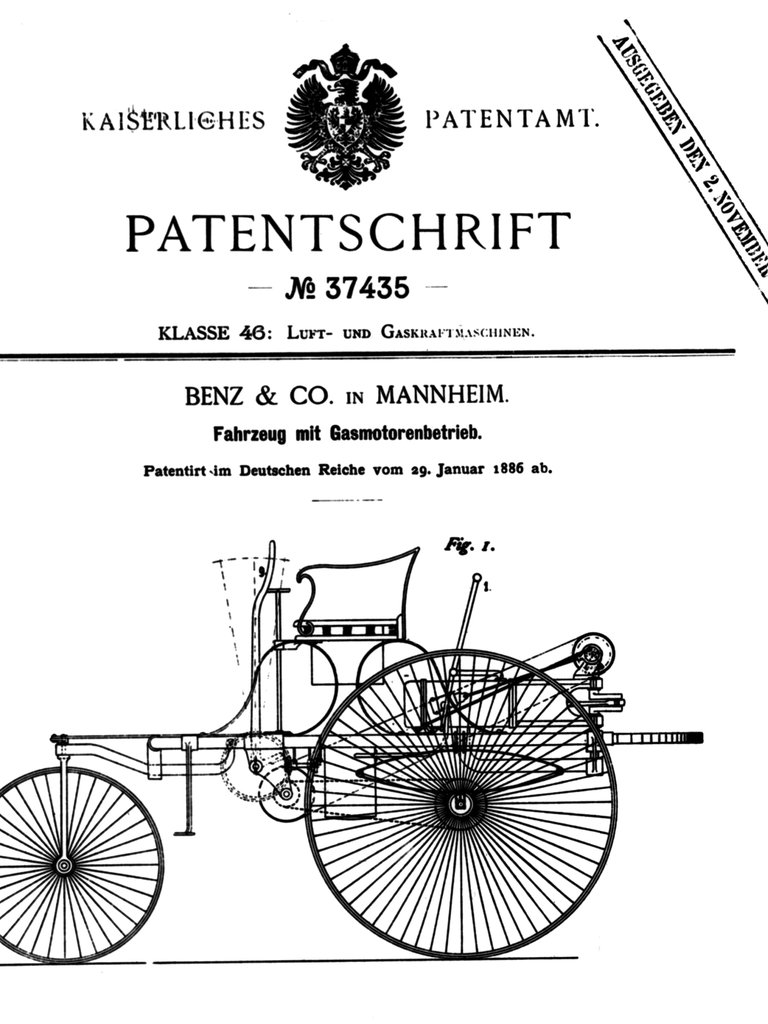

Fue así como supe que una mañana de enero de 1886, Carlos Federico Benz (así le decía Hermann a Karl Friedrich para que yo entendiera) había registrado en la Oficina Alemana de Patentes Imperial de Berlín y bajo el número DRP 37435, un triciclo que se movía si necesidad de caballos, o sea, que tenía un motor. “Imagínate lo que serría eso” decía con su acento de la Selva Negra, un carruaje que se movía solo, sin caballos y haciendo un ruido y echando un humo negrro. La gente debió pensar que eso erra cosa del demonio”, terminaba riendo. Mientras tanto, mi mente volaba hacia la Mannheim de finales del siglo XIX para pintar con imágenes lo que con tanta gracia contaba Hermann.

Y me imaginaba ese primer automóvil de la historia cuando salió a la calle dos años después de su invención, en manos de Bertha Ringer, la mujer de Karl, llevando el Patent Motorwagen hacia Pforzheim con sus hijos a bordo, guiándolo por esas vías a paso de desfile, espantando animales y lugareños a partes iguales con el ruido nunca antes escuchado del monocilindro de ¾ de caballo a tope, mientras hacía las necesarias pausas deteniéndose en las farmacias para repostar el combustible. Seguro pensaría “El que no muestra no vende y si queremos vender este cacharro habrá que mostrarlo en acción”. Así que, como buena mujer empoderada, fue la primera en mercadear el fantástico invento durante 105 kilómetros de test drive.

En mis charlas con Hermann tratamos el origen del nombre Mercedes y, claro, fue inevitable que yo tratara de sorprenderlo con el dato que Mercedes era la hija de Karl, que era la versión que hacía carrera en aquel entonces, cuando no había cómo contrastar ninguna fuente y era fácil creer cualquier historia. El viejo alemán sonrió tiernamente, se sacó sus lentes de lectura y con una sonrisa condescendiente me contó la historia de Emil Jellinek, aquel distribuidor en Niza que quiso que sus Benz de competencia llevaran el nombre de su hija. “Mejorr dicho, sí erra el nombrre de una hija perro no de Carlos sino de Herr Jellinek. Entonces, antes de 1903 ningún carro de la marca se llamaba Mercedes. Todos Benz”, complementaba el paciente Hermann.

Luego vinieron las historias de los demás constructores de la marca. Hablamos de Gottlieb Daimler (Me causaba gracia como pronunciaba “Daimla”) y de cómo se asoció con Benz años después. También de Nikolaus Otto y el motor de cuatro tiempos y de Wilhelm Maybach y de cómo todos contribuyeron a hacer crecer el invento de Karl.

También, a bordo del 180 y viendo su estrella refulgente en el capó, Hermann me contó que, en una postal a sus hijos, Gottlieb Daimler dibujó una estrella sobre la casa familiar en Deutz diciéndoles que algún día el astro iba a brillar sobre la fábrica que recién comenzaba. Años después, en 1909, la estrella de tres puntas fue adoptada en los modelos de Daimler y simbolizaba el poderío de los motores en tierra, mar y aire.

Por mucho que se esforzó Hermann en explicármelo, me fue imposible entender en ese momento la relación Daimler / Benz / Mercedes. Tres personas distintas y al final una sola estrella verdadera. “Conténtate con que son los mejorres autos del mundo y ya con eso basta, amiguito”, decía rendido por mi tozudez.

Mi amistad con Hermann se fue diluyendo por la patina del tiempo, cuando ya mis hormonas fueron buscando otros rumbos, otras curiosidades. Él se fue del barrio con Mercedes un día cualquiera sin despedirse, tal vez al verme aturdido en mi adolescencia, y así perdí su pista. En el esplendor de los 80 y sus épocas sucedáneas conocí a “otras” Mercedes, me maravillé con ellas, sentí su olor particular, viaje en sus mullidos brazos, sentí ese halo único que irradian los productos de la casa de Stuttgart, los que nacen en Sindelfingen, en Bremen o hasta en este lado del mundo. En mi vida profesional estudié sus historias, las he contado, las he investigado, las he vivido. He entendido la importancia de la estrella de tres puntas en la historia del invento más sorprendente de la humanidad, que un objeto se mueva por sí mismo sin la ayuda de un ser vivo.

Cuántas vidas han pasado por y en un Mercedes, cuántas decisiones se han tomado a bordo, cuántas aventuras se han vivido en las carreteras que pisan, cuantas estrellas en el cielo han iluminado la estrella en los capós, cuántos hemos deseado tener uno, cuántas innovaciones en diseño, en tecnología, en las carreras. Siempre, siempre Mercedes, siempre un Mercedes, sirviendo de taxi en el ardiente suelo de Africa, transportando un Primer Ministro en una nación cerca del polo, sirviendo a una familia aquí o allá, de cómplice de una pareja, llevando alimentos, herramientas, medicamentos, felicidad, alegrías.

Al cielo de los autos al que voy a ir, tal vez me reciba un Mercedes. A lo mejor sea un Adenauer, un Pagoda, una Flecha de Plata, un Grosser, un Colas, un Gelandewagen, un AMG o, claro un Gullwing…O no, quizá sea Hermann en su Pontón. Y allí, así, podré seguir mis conversaciones con él, tal vez en el museo celestial, y me pueda presentar a Karl (ya se Hermann que es Karl y no Carlos), a Gottlieb, a Otto, a Wilhelm y claro, a Mercedes, a la Mercedes donde todo comenzó. Ojalá nos alcancen otros 135 años para seguir hablando bajo una misma estrella, querido amigo.